Eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit

Alle Tonleitern, die ich kenne, bewegen sich im Bereich einer Oktave. Auch Tonleitern, die für uns Europäer ungewöhnlich klingen, arabische, indische, japanische und afrikanische bewegen sich innerhalb genau einer Oktave, d.h. ihr tiefster und ihr höchster Ton haben den Abstand von genau einer Oktave, was für eine Tonart das auch ist.

Ich finde das äusserst bemerkenswert. Das ist so, als ob alle Sprachen der Welt, die ja sehr unterschiedliche Wörter haben, für einen bestimmten Begriff das gleiche Wort verwenden würden, und zwar schon immer und ganz unabhängig voneinander. Woher kommt das?

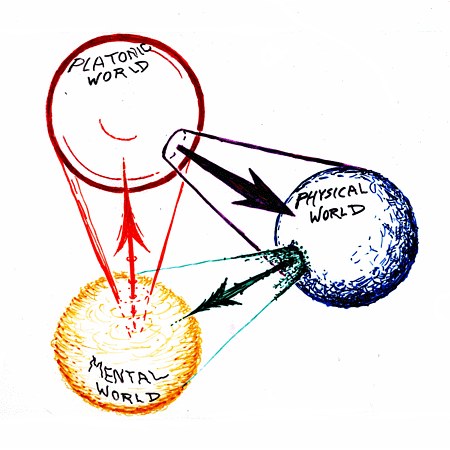

Die Drei-Welten-Theorie kann nun diese ungewöhnliche Gemeinsamkeit der Tonarten aller menschlichen Kulturen plausibel erklären.

Die Oktave platonisch

Wenn Sie eine Saite auf einer Geige zupfen, erhalten Sie einen Ton. Wenn Sie nun den Finger genau in der Mitte der Saite auf das Griffbrett drücken und dann zupfen, erklingt die Saite eine Oktave höher. Das gleiche gilt für Pfeifen. Eine Pfeife, die halb so lang ist wie eine andere, klingt eine Oktave höher. Offensichtlich liegt der Oktave ein Verhältnis 1:2 zugrunde. Das ist die platonische, d.h. mathematische Seite der Oktave. Einfache mathematischen Verhältnisse (= Brüche) spielen auch bei anderen Intervallen eine Rolle, worauf wir noch kommen werden.

Diese mathematischen Verhältnisse der Verhältnisse zwischen den Tönen – das heisst der Intervalle – sind schon lange bekannt und wurden vom Griechen Pythagoras gelehrt, der vor Sokrates und Platon eine einflussreiche Schule in Süditalien begründete.

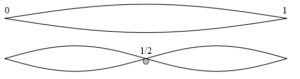

Abb. 1: Eine schwingende Saite. Oben ist die Saite links und rechts (0 und 1) befestigt, kann dort also nicht schwingen. Je weiter weg von der Befestigung, umso stärker schwingt sie aus, am meisten in der Mitte. Unten ist in der Mitte ein Finger auf die Seite gedrückt, und sie schwingt nun in der halben Länge und eine Oktave höher. (Mit diesen Beschreibungen sind wir aber von der platonischen bereits in die physikalischen Welt eingetreten).

Das einfaches Zahlenverhältnis erklärt die Einzigartigkeit des gemeinsamen Merkmals Oktave über alle menschlichen Kulturen noch nicht. Weshalb spielt das Zahlenverhältnis für die Tonleitern überhaupt eine Rolle?

Zur Erklärung müssen wir die beiden anderen Welten ansehen, nämlich die physikalische, in der Töne erklingen, und die mentale, in der wir sie wahrnehmen.

Die Oktave physikalisch

Töne

Töne sind materielle Schwingungen in einem Trägermedium, z.B. Luft. Ein Ton enthält ist in der Regel eine Überlagerung von mehreren Schwingungen (Grundton plus Obertöne). An dieser Stelle schauen wir aber nur die Grundschwingung an, die die erkennbare Tonhöhe bestimmt.

Diese Grundschwingung ist eine Sinuskurve und die Tonhöhe wird als Frequenz angegeben, z.B. 440 Hz. Diese Frequenz bedeutet, dass die Sinuskurve 440 mal pro Sekunde hin und her schwingt. Das gleiche tut auch die Saite.

Die Saite schwingt an Ort, man spricht von einer stehenden Welle (siehe Abb. 1 oben). Die Schwingung in der Luft hingegen bewegt sich vom Ort fort (Wanderwelle). Durch ihre stationären Schwingung kann die Saite die Luft bewegen und führt so zu einer Schwingung in der Luft, einer Schallwelle. Dabei überträgt die Saite die Eigenschaften ihrer Schwingung, insbesondere deren Frequenz, auf die Schallwelle.

Die Wellenlänge in einer Wanderwelle, also einer Schallwelle, aber auch z.B. einer Welle auf der Wasseroberfläche ist der Abstand der Wellenbäuche (oder Wellenkämme) voneinander. Bei einer stehenden Welle, also der Saite in Abb. 1 ist die Wellenlänge gleich der (doppelten) Länge der schwingenden Saite.

Wenn nun die Geschwindigkeit der Wanderwelle konstant ist, dann müssen mehr Wellenbäuche hintereinander kommen, je kürzer die Abstände zwischen ihnen sind. Die Abstände zwischen den Wellenkämmen entsprechen der Wellenlänge, die Zahl der Kämme pro Zeit der Frequenz der Welle. Je mehr Kämme an einem Ort durchlaufen, umso kleiner sind ihre Abstände.

Zwischen der Wellenlänge und ihrer Frequenz besteht somit ein umgekehrt proportionales Verhältnis, d.h. je kürzer die Wellenlänge umso höher muss die Frequenz sein. Deshalb schwingt die halb so lange Saite doppelt so schnell. Das ist der physikalische Ursprung der Oktave.

Tonentstehung

Wie kommt nun die Schwingung in die Saite? Dies rührt daher, dass eine gespannte Saite eine Tendenz zu einer Eigenschwingung hat, Die Spannung der Saite führt dazu, dass ein Anstoss, z.B. ein Zupfen der Saite, in ihr eine Bewegung auslöst, die an den beiden Enden der Saite nicht aufhört, sondern wieder zurück gestossen wird. Auf diese Weise bildet sich die stehende Welle aus. Die Wellenlänge, also der Abstand der Wellenbäuche, wird dabei von der Länge der Saite bestimmt. Der Grund dafür ist, dass an den beiden Enden der Saite keine Bewegung mehr möglich ist, da sie ja dort fest fixiert ist. Ausschwingen kann die Welle nur dazuwischen. Die Wellenlänge muss also genau in die Länge der Saite passen.

Die Oktave mental

Das Innenohr

Wir nehmen Töne mit unseren beiden Innenohren wahr. Diese sind äusserst raffiniert gebaute Organe mit einer schneckenförmigen Struktur, weshalb man auch von der Hörschnecke spricht. Die Schallwelle durchwandert von aussen her die flüssigkeitsgefüllte Hörschnecke und erzeugt durch Resonanz eine Schwingung der sogenannten Basilarmembran, welche die gesamte Schnecke durchzieht. Entlang der Basilarmembran nehmen sogenannte Haarzellen die Schwingungen der Basilarmembran auf und leiten sie als elektrische Signale nach innen ins Hirn. Durch den komplexen und raffinierten Bau der Schnecke, der hier nur kursorisch beschrieben ist, können die akustischen Signale analytisch zerlegt werden, sodass je nach Frequenz unterschiedliche Haarzellen angeregt werden, je höher die Frequenz umso näher am Eingang der Schnecke, je tiefer umso mehr im Innern.

Die Tonwahrnehmung mental

Bis hier hat die Beschreibung der Tonwahrnehmung über das Innenohr noch nichts mit der mentalen Welt zu tun, es handelt sich nur um die anatomischen Voraussetzungen, d.h. den physikalischen Apparat, der die physikalischen Signale (die Schallwellen) gezielt für die eigentliche Wahrnehmung vorbereitet. Diese findet im Gehirn statt und ist ein subjektiver Vorgang.

Subjektive Vorgänge zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht von aussen nachvollzogen werden können. Wie Sie etwas hören und empfinden, weiss ich nicht, das ist ganz Ihre Welt. Allerdings haben wir als Menschen so viele Gemeinsamkeiten, dass ich in davon ausgehen kann, dass Sie vieles ganz ähnlich erleben wie ich. Wir haben die gleiche Anatomie und die gleichen Lebensbedingungen. Weshalb empfinden viele Menschen die gleiche Musik als schön? Wenn wir von der gleichen Musik gerührt werden, sie gleich wie andere als fröhlich, traurig, tröstend, mitreissend usw. empfinden, zeigt das, dass unsere mentalen Welten trotz ihrer Subjektivität stark verbunden sind.

Dabei spielen kulturelle Aspekte – also gelernte Gewohnheiten – eine ganz wichtige Rolle. Auch die Kultur gehört letztlich in die mentale Welt, sie ist der Geist, d.h. die Subjektivität, die wir teilen. Diese Subjektivität, die individuelle wie die kollektive, fusst aber auch auf den physikalischen Voraussetzungen.

Somit sind wir wieder bei unserem Thema: Weshalb haben alle Kulturen der Menschen die Oktave in ihren sonst so verschiedenen Tonleitern?

Der Grund ist physikalisch erklärbar und liegt in der Resonanz.

Die Resonanz

Resonanz ist eine Voraussetzung, dass die Töne im Innenohr überhaupt ankommen. Denn die Basilarmembran im Innenohr übernimmt die Schwingungen der Schallwellen auf eine ganz bestimmte Weise. Nicht alle Frequenzen finden auf der Basilarmembran die gleiche Resonanz. Das Innenohr ist so gebaut, dass die Basilarmembran am Eingang mit hohen Frequenzen in Resonanz gerät und in der Tiefe mit tiefen. So analysiert das Ohr die verschiedenen Tonhöhen. Aber die Resonanz ist noch für viel mehr verantwortlich, u.a. auch dafür, dass in den tausenden unterschiedlichen Tonleitern die Oktave immer vorkommt. Dieser auffällige Beobachtung werden wir im Fortsetzungsbeitag verfolgen.

Dies ist ein Beitrag zur Entstehung der Tonleitern