Die Diskussion um künstliche Intelligenz bleibt aktuell, nicht zuletzt dank den Erfolgen von Google in diesem Bereich.

Aktuell ist die Diskussion um LaMDA, eine KI, die genau darauf trainiert wurde, Dialoge so zu führen als wäre sie ein echter Mensch. Offenbar so überzeugend, dass der Google-Mitarbeiter Blake Lemoine selbst anfing, ihr ein eigenes Bewusstsein zuzugestehen und sogar erwägt haben soll, einen Anwalt für ihre Rechte als Person zu engagieren.

Zu LaMDA und Lemoine, siehe z.B. https://www.derstandard.at/story/2000136501277/streit-bei-google-um-eine-ki-die-ein-eigenes-bewusstsein

Doch nicht alle Beobachter stimmen mit Lemoine überein. Frau Sarah Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien sagt im Interview mit Radio SRF vom 23.6.22:

«Da es [Googles KI-Programm LaMDA] kein Selbst hat, liest es einfach nur vor, was eingespielt ist … Aber das gibt dem Ding natürlich kein Bewusstsein. … Ich denke, da können wir sehr sicher sein, dass es kein Selbst hat, denn zu einem Selbst gehört ein Leben … Dazu gehört eine Möglichkeit, sich selbst zu beobachten … Ich merke, dass ich selbst bin und Maschinen können diese Selbstbeobachtung nie einnehmen … sie sind immer einlesende Entitäten.» (Hervorhebungen von mir, Original: https://www.srf.ch/audio/echo-der-zeit/kann-eine-kuenstliche-intelligenz-ein-bewusstsein-entwickeln?partId=12211826)

Frau Spiekermanns Darstellung geht konform mit meiner These, dass bewusste Intelligenz notwendigerweise mit Existenz verknüpft ist. Durch die eigene Existenz ergibt sich ein eigenes, d.h. nicht von aussen bestimmtes Interesse, nämlich das Interesse, am Leben zu bleiben – ein im eigentlichen Sinn vitales Interesse.

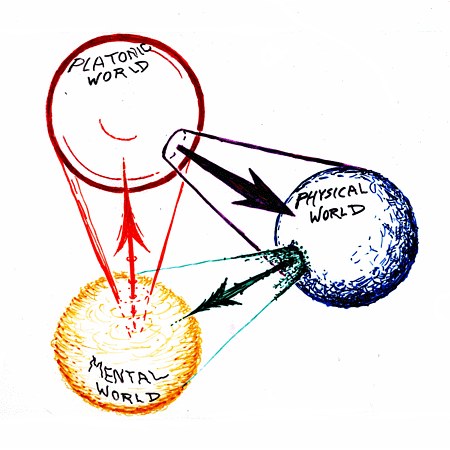

Die philosophische Frage, was Intelligenz ausmacht, kommt uns durch die Neuronalen Netze von Google und anderen auch im Alltag immer näher. In meinem Buch ‹Das interpretierende System› unterschied ich 2001 zwischen

a) trivialen Maschinen

b) einfachen interpretierenden Systemen

c) intelligenten, d.h. selbstlernenden System.

Spannend ist vor allem der Unterschied zwischen b) und c), also zwischen nur interpretierenden Systemen (z.B. LaMDA) und wirklich intelligenten Systemen. Dazu schrieb ich:

«Beide enthalten Regeln für die Beurteilung der Umwelt. Die Frage ist, wer die Regeln erstellt. Ein interpretierendes System muss die Regeln nicht notwendigerweise selbst generieren, es reicht aus, gegebene Regeln anzuwenden, um ein interpretierendes System zu sein. Ein System hingegen, das seine Regeln selbst findet, also selbstständig lernt, ist intelligent im eigentlichen Sinn. Dabei kommt das nun schon oft erwähnte selbstreferentielle Phänomen ins Spiel: Die Regeln sind ein essentieller Bestandteil des Systems, und ein System, das seine eigenen Regeln selbst anpasst, verändert sich selbst.» (Das interpretierende System, 2001, S. 90)

Selbstreferentialität (Spiekermann: ‹Selbstbeobachtung›) ist ein notwendiges Element von echter Intelligenz. Doch nicht nur Selbst-Beobachtung gehört dazu, auch die Möglichkeit sich selber zu verändern.