Die physikalische Basis der Resonanz

Resonanz basiert auf den Eigenschwingungen von physikalischen Medien und ihrer gegenseitigen Koppelung.

Koppelung der Eigenschwingungen von physikalischen Objekten

Die Eigenschwingungen sind stehende Wellen, deren Frequenz von den Eigenschaften des physikalischen Mediums (Grösse, Form, Material, etc. ) bestimmt wird.

Zwei solche Medien können über ihre Eigenschwingung in eine Resonanz treten. Die Resonanz entsteht durch eine Koppelung der beiden Eigenschwingungen, sodass die beiden physikalischen Medien in ihrem Schwingungsverhalten eine gekoppelte Einheit bilden.

Die Koppelung erfolgt über einen physikalischen Energieaustausch, sei es direkt oder indirekt, z.B. über die Luft. Bedingung für das Entstehen der Koppelung ist, dass die Frequenzen der Eigenschwingungen der beiden beteiligten physikalischen Medien in einem dafür geeigneten mathematischen Verhältnis stehen.

Stabilität der Resonanz über die Zeit

Sobald der Resonanzzustand eingetreten ist, bleibt er eine gewisse Zeitspanne stabil, d.h. der gekoppelte Schwingungszustand bleibt stationär, oft über eine längere Zeit. Dieses erstaunliche Verhalten hat mit den Energieverhältnissen zu tun, die bei der Koppelung besonders energiegünstig sind.

Resonante Eigenschwingungen

Auch die Eigenschwingung eines einzelnen physikalischen Objekts kann als Resonanz bezeichnet werden. So weist z.B. ein Elektron um den Atomkern eine Resonanz mit sich selber auf und kann dadurch nur ganz bestimmte Umlauffrequenzen annehmen, die es ihm erlauben, auf seiner Umlaufbahn mit sich selber resonant zu sein. Das Gleiche gilt für das Schwingungsverhalten einer Saite.

Resonanz als Abstraktion

Das physikalische Material bestimmt zwar die Eigenfrequenz der beteiligten schwingenden Medien, doch der Rest, d.h. das Entstehen der gekoppelten Resonanz, ergibt sich aus dem geeigneten Verhältnis der beiden Frequenzen. Dieses Frequenzverhältnis folgt mathematischen Regeln. Eine verblüffend einfache Mathematik reicht aus, zu erkennen, wie stark die Resonanz zwischen den beiden schwingenden physikalischen Medien sein wird.

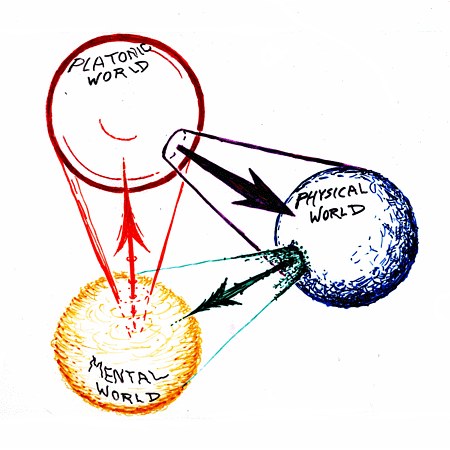

Drei Welten, nach Roger Penrose

Die Entstehung der Resonanz zeigt eindrücklich das Zusammenspiel von zwei der drei Welten, die gemäss Nobelpreisträger Roger Penrose unsere Realität bilden, nämlich der physikalischen und der platonischen. Letzerer Begriff bezeichnet die abstrakte Welt der Ideen, zu der die Mathematik gehört. Mit der Verwendung des Begriffs ‚platonisch‘ für die Welt der Mathematik verweist Sir Roger auf die europäische Kulturgeschichte, hier gehört die Diskussion um die Wirklichkeit und Wirksamkeit von Ideen nicht nur zur Philosophie von Platon, sondern bestimmte auch im Mittelalter als Universaliendisput grosse Teile des philosophischen Diskurses. Die Frage hat seither nichts an Relevanz verloren: Wie real sind Ideen? Warum setzt sich Abstraktes in der materiellen Welt durch? Wie ist das Verhältnis von abstrakter Idee und konkreter, d.h. physikalischer Welt?

Ich dachte vor gut einem Jahr, dass das Entstehen der Resonanz in der Musik ein gutes Beispiel wäre, um das Verhältnis von Physik, Mathematik und der dritten Welt, unserem subjektiven Empfinden zu erkunden. Ich war überrascht, wie verblüffend klar der Bezug der drei Welten hier dargestellt werden kann und wie verblüffend einfach, logisch und weitreichend die Mathematik in den Harmonien unserer Musik ist.

Resonanz in der Musik

In einem Musikstück ändern die entstehenden Resonanzen zwischen den Tönen immer wieder und bieten so einen faszinierenden Farbwechsel. Wir können ihn intuitiv erleben, aber auch rational erklären, eben als ein Spiel der Resonanzen unter den Tönen.

Nur die Obertonreihe?

In der Schule habe ich gelernt, dass die Obertonreihe unsere Tonleitern bestimmt. Doch das ist eine grobe Vereinfachung. Das Phänomen der Resonanz kann unsere Tonleitern viel einfacher und direkter erklären als es die Obertonreihe kann. Die Obertonreihe beschreibt das Schwingungsverhalten nämlich nur innerhalb eines physikalischen Medium – die in der Musik interessierende Resonanz entsteht jedoch immer zwischen mindestens zwei verschiedenen Medien (Tönen). Für die Resonanzüberlegungen von zwei Tönen müssen wir konsequenterweise auch zwei Obertonreihen vergleichen. Erst das Nebeneinanderlegen der beiden Reihen erklärt das Geschehen – ein Fakt, der in den Lehrbüchern meist übergangen wird.

Akkorde bestehen aus drei oder mehr Tönen. Auch hier kann die Resonanzanalyse der drei oder mehr beteiligten Töne die Akkordwirkung verblüffend einfach erklären. Nur müssen diesmal nicht die Frequenzen von zwei, sondern von mehreren Tönen gleichzeitig berücksichtigt werden.

Reine und temperierte Stimmung

In Europa hat sich im Barock die gleichmässig temperierte Stimmung durchgesetzt, welche die kompositorischen Möglichkeiten vielfältig erweitert. Das erste, was der Laie zur Theorie der Tonleitern findet, ist deshalb eine genaue Beschreibung der Abweichungen der temperierten von der reinen Stimmung – doch diese Abweichungen sind für die Entstehung von Resonanzen nur von marginaler Bedeutung. Die reine Stimmung ist keine Bedingung für Resonanz, die hier vorgestellte Mathematik der Resonanz erklärt das Phänomen präzis auch bei temperierter Stimmung.

Dies ist ein Beitrag zur Drei-Welten-Theorie nach Penrose und der Herkunft der Tonleitern.