Auf dieser Seite erkläre ich einige Regeln, die gelten, wenn wir mit Intervallen und ihren Frequenzen rechnen.

Intervalle sind Brüche

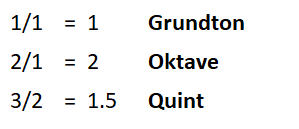

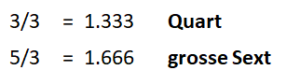

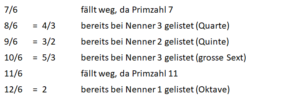

Ein Intervall geht von einem tieferen zu einem höheren Ton. Der Bruch des Intervalls rechnet sich, indem die Frequenz des höheren durch die Frequenz des tieferen Tons geteilt wird, z.B.

E = 330 Hz

A = 440 Hz

440/330 = 4/3. Das ist eine Quart. Das Intervall der Quart ist immer 4/3, der höhere Ton ist in der Quart genau 4/3 mal so schnell wie der tiefere.

Dabei kommt es nur auf die relativen Werte an, nicht auf die absoluten. Ob ich die Quart beim E beginne (E-A) oder beim C (C-F) ist egal, das relative Frequenzverhältnis ist immer 4/3. Mit anderen Worten, Intervalle sind immer relativ.

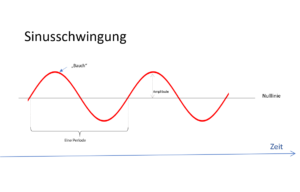

Der exponentielle Verlauf der Frequenzen

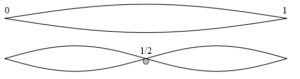

Wenn wir Intervalle miteinander vergleichen, gibt es eine entscheidende Besonderheit: Der Frequenzverlauf ist exponentiell.

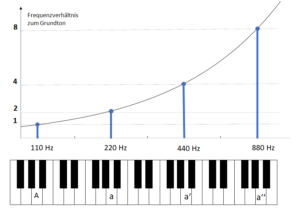

Abb 1: Der Frequenzverlauf ist exponentiell

In Abb. 1 sehen Sie die Frequenzen von verschiedenen A Tönen, vom grossen A bis zum zweigestrichenen a". Auf der Klaviertastatur sieht es so aus, als wären die Abstände zwischen allen vier A’s die gleichen, doch wenn wir die Frequenzen anschauen, werden die Abstände immer grösser. Mit anderen Worten: Die Frequenzen steigen schneller an als die Intervalle. Mathematisch gesehen verlaufen die Intervalle linear, während die Frequenzen exponentiell verlaufen. Das hat nun einige Konsequenzen für das Rechnen mit den Intervallen.

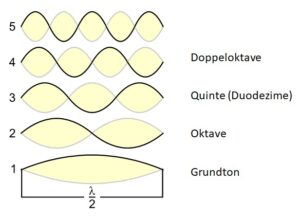

Intervalle addieren

Wenn wir zwei Intervalle addieren, dann ist das bezüglich der Frequenzen eine Multiplikation. So hat der Ton (gross) A die Frequenz 110 Hz. Wenn wir eine Oktave höher gehen, so hat das (kleine) a eine Oktave höher die doppelte Frequenz, nämlich 220 Hz. Der Abstand zwischen 110 Hz und 220 Hz ist 110 Hz. Doch diese 110 Hz sind nur dann eine Oktave, wenn wir vom grossen A ausgehen. Wenn wir vom kleinen a jetzt wieder eine Oktave hochgehen, dürfen wir nicht die 110 Hz der tieferen Oktave dazuzählen (was 330 Hz gäbe), sondern wir müssen 220 Hz dazugeben und gelangen so von 220 Hz auf 440 Hz.

Unsere spontane Vorstellung, dass eine Oktave einem Wert in Hz entspricht, ist nicht zutreffend. Die Oktave bedeutet, dass die tiefere Frequenz mit 2 multipliziert wird (mit 2 weil die Oktave immer verdoppelt). Aus der Addition der Intervalle wird also eine Multiplikation. Dieser Wechsel der Rechenoperation ist auf den ersten Blick verwirrlich, doch wenn man es weiss, ist die Sache nicht so schwierig. Wir prägen uns deshalb ein:

Addition (von Intervallen) wird zur Multiplikation (von Frequenzen)

Intervalle subtrahieren

Nicht überraschen ist es bei der Subtraktion ganz analog. Aus der Subtraktion wird eine Division.

Beispiel

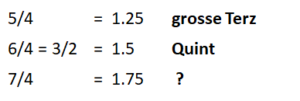

Wir suchen den Abstand zwischen einer grossen Terz und der darüberliegenden Quinte. Unser Musikwissen sagt uns, dass der Abstand zwischen den beiden Intervallen eine kleine Terz ist. Können wir das auch ausrechnen?

Bei diesem Vergleich ziehen wir von der Quint die grosse Terz ab. Aber statt abzuziehen, dividieren wir:

Quinte = 3/2

Grosse Terz = 5/4

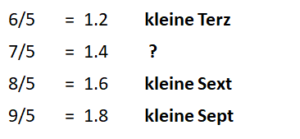

Quinte – grosse Terz →3/2 : 5/4 = 3×4 / 2×5 = 12/10 = 6/5

6/5 ist bekanntlich die kleine Terz. Diese Methode funktioniert immer, für alle Intervalle:

Wir können zur Kontrolle die beiden Terzen wieder addieren und erhalten – selbstverständlich durch eine Multiplikation:

5/4 x 6/5 = 30 / 20 = 3/2

Die grosse und die kleine Terz ergeben auf diese Weise wieder die Quinte (3/2).

Der Vorteil: Wir können kürzen!

Die Verschiebung von Addition und Subtraktion zu Multiplikation und Division hat in Brüchen den Vorteil, dass man wie in den oben stehenden Beispielen oft kürzen kann.

Das hat direkten Einfluss auf die Resonanzen: Immer dann, wenn man kürzen kann, werden die Zahlen in den Brüchen kleiner – und kleine Zähler und Nenner in den Brüchen sind ein Vorteil für eine Resonanz. Dies erklärt auch, weshalb wir in den Intervallen lieber keine höheren Primzahlen als 5 haben. Nicht-Primzahlen wie 6, 8, 9, 10 ff. hingegen lassen sich kürzen, weshalb wir durchaus eine grosse Sekunde (9/8) in den Tonleitern finden, hingegen kein Intervall mit dem Bruch 7/4 oder 8/7.

Tonleitertöne aufeinander beziehen

Wenn wir zwei Töne innerhalb einer Tonleiter vergleichen, um zu entscheiden, ob zwischen ihnen eine Resonanz besteht, beziehen wir sie stets auf den gemeinsamen Grundton. Das hat ganz wesentlich mit dem Charakter von Tonleitern (und Akkorden) zu tun. Auf diesem Grundton (der Tonalität) baut die ganze Tonleiter, bzw. der Akkord auf.

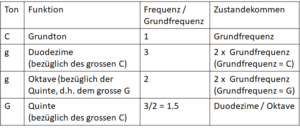

Da die Intervalle stets relativ sind, kommt es nicht auf die absolute Höhe des Tons, d.h. nicht auf die absoluten Frequenzen darauf an. Wir setzen deshalb den

Grundton = 1

Alle anderen Töne geben wir als Intervalle zum Grundton an.

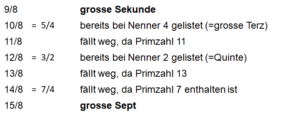

Abstand zwischen zwei Tonleitertönen

Wie verhalten sich z.B. die Quart und die Quint? Die Quart ist 4/3 über dem Grundton, die Quint 3/2. Wenn wir diese beiden Töne vergleichen wollen, können wir den Abstand zwischen ihnen berechnen. Der Abstand ist eine Subtraktion und eine Subtraktion ist bei Frequenzen eine Division. Wir rechne den höheren durch den tieferen Ton und erhalten: 3/2 : 4/3 = 9/8.

9/8 ist eine grosse Sekunde, der Abstand zwischen der Quart und der Quinte ist eine grosse Sekunde.

Resonanz zwischen dem Grundton und zwei Tonleitertönen

Wenn wir zwei Tonleitertöne anschauen, dann haben diese stets den Grundton «im Hinterkopf», bzw. im Fundament. Der Grundton bestimmt die Tonalität, und die Tonalität setzt die relative Tonleiter auf eine absolute Basis.

Wie aber mischen sich die drei Töne – Grundton, Quart und Quinte?

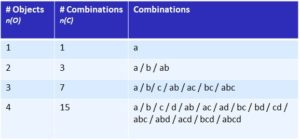

Damit Resonanz entsteht, müssen alle drei Töne auf einer gemeinsame Basis stehen, oder mathematisch ausgedrückt, es braucht so etwas wie eine gemeinsame Zählzeit für alle drei Frequenzen – also für den Grundton (1), die Quart (4/3) und die Quint (3/2).

Dazu suchen wir den kleinsten Nenner, der für alle drei Zahlen aufgeht. Im Beispiel ist es der Nenner 6:

Grundton 1 = 6/6

Quarte 4/3 = 8/6

Quinte 3/2 = 9/6

Dieser gemeinsame Nenner ist immer das kgV, das kleinste gemeinsame Vielfache aller beteiligten individuellen Nenner.

Ein weiteres Beispiel:

Grundton 1 = 15/15

kleine Terz 6/5 = 18/15

grosse Sext 5/3 = 25/15

Das kgV von 1, 5 und 3 ist 15.

Was bedeutet nun dieser gemeinsame Nenner von mehreren Tönen?

Ich stelle die Hypothese auf, dass eine Resonanz sich umso leichter einstellt, je kleiner dieser gemeinsame Nenner ist. Für unsere Resonanzüberlegung gilt auf Basis dieser Hypothese folgendes:

Töne, die einen tiefen gemeinsamen Nenner haben, mischen sich leicht.

Je höher der gemeinsame Nenner ist, umso kleiner ist die interne Resonanz der Töne.

Über die Konsequenzen dieser Schlüsse berichte ich in den Texten über konkrete Tonleitern und Akkorde.

Hier finden Sie die Übersicht über die Texte zur Drei-Welten-Theorie.