Das pythagoreische Komma

Das pythagoreische Komma zeigt, dass unser Tonsystem nicht perfekt stimmt, sondern eine Lücke hat, deren Form und Ursache ich in diesem Beitrag beschreibe. Das Komma ist sowohl für unsere Musikpraxis relevant, auf die es ganz konkrete Auswirkungen hat, als auch erkenntnistheoretisch, da es typisch ist für die Probleme, die wir beim Zusammenspiel unserer drei Welten (nach Penrose) beobachten. Es ist in diesem Sinn nicht nur für Musiker ein relevantes Thema, sondern auch für philosophisch interessierte Menschen, die sich fragen, wie Mathematik (ideale Welt), Physik (physikalische Welt) und unser Erleben (mentale Welt) zusammenhängen.

Als erstes erkläre ich hier, weshalb es zu diesem Komma kommt.

Intervalle addieren

Was geschieht, wenn wir zwei Intervalle, z.B. eine Quint und eine Quart addieren? Wir werden sehen, dass eine solche Addition in den einen Fällen perfekt funktioniert, in anderen aber zu Problemen führt. Hier liegt der Ursprung des Kommas, aber auch der temperierten Stimmung. Weshalb entstehen hier überhaupt Probleme? Darauf möchte ich jetzt eingehen, auf die Ursachen, später aber auch auf die Lösung des Problems.

Addieren heisst für Intervalle Multiplizieren

Können wir Intervalle einfach so addieren? Das Problem dabei ist, dass wir die Intervalle linear empfinden, die Frequenzen aber nicht linear ansteigen, sondern exponentiell.

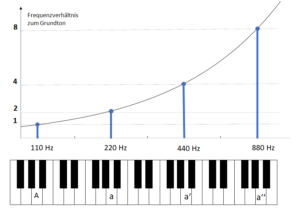

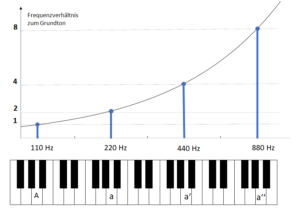

Abb. 1: Exponentieller Anstieg der Frequenzen

Zwischen dem Ton A (110Hz) und dem Ton a (220 Hz) besteht ein Abstand von 110 Hz. Dieser Abstand entspricht einer Oktave – aber nur dort! Wenn wir nun den Abstand von Ton a zu Ton a' messen, was wieder einer Oktave entspricht, bekommen wir aber nicht 110 Hz sondern 220 Hz. Und von a' zu a" sind es bereits 880 Hz. Die Frequenzen verhalten sich eben nicht linear, sondern exponentiell, wie in Abb. 1 dargestellt.

Hier liegt nun die Ursache des Problems, das europäische Musiker dazu geführt hat, verschiedene temperierte Stimmungen auszutesten, wobei sich letztlich die gleichmässig temperierte Stimmung durchgesetzt hat.

Wenn wir Intervalle addieren, müssen wir also ihre Frequenzverhältnisse multiplizieren, wenn wir sie abzählen, müssen wir sie dividieren. Die Operationen verschieben sich von Addition/Subtraktion zu Multiplikation/Division. Diese Art Verschiebung ist den Mathematikern bestens bekannt. Vor den Taschenrechnern und Computern benutzten Techniker sogenannte Logarithmentabellen und Rechenschieber, die auf genau dieser Verschiebung basieren. Ebenso kommt der Effekt bei der kombinatorischen Explosion zu tragen oder beim Verlauf von Epidemien.

Beispiele für Intervall-Additionen

Was uns bei Intervallbetrachtungen immer interessiert, ist das Zahlenverhältnis der Frequenzen der beiden Töne des Intervalls: also der Bruch zwischen der Frequenz des höheren geteilt durch die Frequenz des tieferen Tons: X = f2/f1. Dieser Bruch bestimmt das Intervall, das wir wahrnehmen.

Oktave und Oktave

Siehe Abb. 1: Wir addieren zwei Oktaven, z.B. A-a und a-a'.

Die erste Oktave (A-a) misst 220/110 = 2

Die zweite Oktave (a-a') misst 440/220 = 2

Die beiden Oktaven zusammen ergeben 2×2 = 4

Die Multiplikation ist hier korrekt, denn a' ist 4 mal so schnell wie A (440Hz / 110Hz). Zwei Oktaven führen also zu einer Vervierfachung der Grundfrequenz.

Quinte und Quarte

Die Quinte entspricht einer Frequenzbeschleunigung auf 3/2

Die Quarte einer Beschleunigung auf 4/3

Quinte und Quarte zusammen ergeben 3/2 * 4/3 = 12/6 = 2

2 entspricht einer Oktave. Somit ergeben eine Quinte und Quarte zusammen rechnerisch genau eine Oktave. Auch hier entspricht die Mathematik unseren Hör-Erwartungen.

Weitere Additionen zu einer Oktave

Kleine Terz plus grosse Sext = 6/5 * 5/3 = 30 /15 = 2

Grosse Terz plus kleine Sext = 5/4 * 8/5 = 40 /20 = 2

Über die Oktave hinaus

Zwei Quinten: 3/2 * 3/2 = 9/4 = 2.25

2.25 ist grösser als 2, wir haben also den Bereich der Oktave verlassen. Wo sind wir gelandet? Bei einer None. Eine None ist eine Oktave plus eine grosse Sekunde. Geht das auf? Wir rechnen:

Oktave plus grosse Sekunde = 2 * 9/8 = 18/8 = 9/4 = 2.25

Ja! Es funktioniert. Wenn wir zwei Intervalle addieren, müssen wir ihre Brüche multiplizieren.

Subtraktion wird Division

Es geht natürlich auch umgekehrt, wir können ein Intervall von einem anderen abziehen. Dann müssen wir dividieren:

Eine Oktave weniger eine Quinte = 2 : 3/2 = 4/3 = eine Quart

Eine Quinte weniger eine Quart = 3/2 : 4/3 = 9/8 = eine grosse Sekunde.

Warum funktionieren diese Rechnungen?

Ich war überrascht, zu sehen, dass trotz der Verschiebung der Rechenoperationen die Rechnungen genau die Resultate liefern, die ein Musiker erwartet. Wie kann das sein? Eine Multiplikation ist doch etwas ganz anderes als eine Addition. Weshalb können wir trotzdem so rechnen?

Der Grund liegt darin, dass unzählige musikalische Menschen über viele Jahrtausende ein Tonsystem entwickelt haben, das genau das erlaubt. Dass die Rechnungen so perfekt aufgehen, ist nämlich keine Selbstverständlichkeit und es ist auch nicht immer so, wie wir gleich sehen werden. In den obigen Beispielen aber gehen sie auf und das rührt nur daher, dass wir die Intervalle klug gewählt haben. Sie sind wie in früheren Beiträgen dargestellt, alles andere als zufällig gewählt, sondern nach den Kriterien für resonante Tonleitern. Und dabei haben wir gesehen, dass Intervalle dann resonant sind, wenn sie Brüche mit ganzzahligen Zählern und Nennern darstellen, und dass es für eine gleichzeitige Resonanz von mehreren Intervallen notwendig ist, dass die beiden Zahlen möglichst klein sind und insbesondere bei der Primzahlzerlegung keine Primzahl grösser als 5 enthalten.

Diese restriktiven Bedingungen erlauben es nämlich, dass wir kürzen können, wenn wir die Intervalle miteinander vergleichen. Hohe Zahlen und insbesondere hohe Primzahlen sind fürs Kürzen ungeeignet. Das Kürzen aber kommt uns, wie wir in den oben stehenden Beispielen gesehen haben, enorm entgegen. Nur wenn wir kürzen erhalten wir aus der Kombination von zwei resonanten Intervallen wieder ein resonantes. Und nur so bleiben wir innerhalb unserer resonanten Tonleiter.

Das ist bei der Tonleiter so, aber auch beim «Addieren» von mehreren Intervallen. Nur leider funktioniert es nicht immer.

Es wäre zu schön …

Der Übergang vom linearen zum exponentiellen Wachstum führt nämlich schneller zu Problemen als wir erwarten. Schon einfachste Rechnungen funktionieren nicht:

Grosse Sekunde plus kleine Sept = 9/8 * 9/5 = 81 / 40 = 2.025

Wir erwarten eigentlich nicht 2.025, sondern 2, d.h. eine reine Oktave,

Grosse Terz minus grosse Sekunde = 5/4 : 9/8 = 40/36 = 10/9 = 1.111

Wir erwarten eigentlich eine grosse Sekunde, also 9/8 = 1.125

Eine Quart und eine Quart = 4/3 * 4/3 = 16/9 = 1.777

Wir erwarten eigentlich eine kleine Sept = 9/5 = 1.800

Sie sehen, unsere Erwartung, dass das Rechnen mit den Intervallen aufgeht, wird enttäuscht. Nur ganz wenige Intervallkombinationen erlauben ein «reines» Rechnen, und das auch nur darum, weil wir unser Tonleitersystem so gut gewählt haben. Alle anderen Intervallekombinationen gehen nicht auf. Meist sind die Abweichungen nicht sehr gross, aber trotzdem sind sie deutlich vorhanden. Das Phänomen, dass die Intervallkombinationen nicht aufgehen, ist unter dem Namen pythagoräisches Komma berühmt geworden.

Das pythagoreische Komma

Pythagoras hat bereits gewusst, dass natürliche, d.h. gut klingende Intervalle auf einfache Brüche mit kleinen Zahlen zurückzuführen sind. Die einfachsten Intervalle mit den kleinsten Zahlen in den Brüchen sind bekanntlich die Oktave (2/1), die Quinte (3/2) und die Quart (4/3).

Wie wir oben gesehen haben geben zwei Quinten zusammen eine None. Wie viele Quinten braucht es nun, bis wir wieder beim Grundton sind? Schauen wir das von C aus an und untersuchen wir, wie viele Quinten es braucht, bis wir wieder bei einem C sind:

C – G: erste Quinte

G – D: zweite Quinte

Die ganze Reihe ist folgende:

C – G – D – A – E – H – F# – C# – Ab – Eb – B – F – C

Wir haben somit zwölf Quinten. Das tiefe und das hohe C sind sieben Oktaven voneinander entfernt. Somit ist das obere C über die Quinten gerechnet = 3/212 = 129.746 und über die Oktaven gerechnet = 27 = 128. Die Abweichung zwischen den beiden Berechnungen beträgt: 129.746 : 128 = 1.0136.

Diese kleine Abweichung ist das pythagoreische Komma.

Einordnung des Kommas in den grösseren Zusammenhang

Das pythagoreische Komma ist unausweichlich und rührt letztlich daher, dass wir hier mathematisch unter zwei verschiedenen Flaggen segeln, nämlich derjenigen, die addiert und derjenigen, die multipliziert. Unser Denken, das sich vor allem materiell-räumlich orientiert, ist das lineare Rechnen gewohnt, mit dem Längen gemessen werden. So sehen wir auch die Intervalle. Diese aber funktionieren über die Frequenzen und ihre gegenseitigen Verhältnisse, und diese sind eben nicht linear, sondern exponentiell.

Das ist übrigens nicht der einzige Ort, an dem uns unsere Gewohnheit, linear zu denken, zur Falle wird. Viele Prozesse verlaufen exponentiell, genannt seien hier die kombinatorische Explosion, sobald ein Kollektiv von mehreren Objekten angeschaut wird oder der Verlauf von Epidemien, Gesellschaftstrends etc. Sobald das Geschehen komplex wird, dürfen uns exponentielle Verhältnisse nicht überraschen.

Dies führt uns zum Grundthema dieser Serie zurück, nämlich zum Verhältnis der drei Welten. Was ist die Rolle der Mathematik für die Physik und unseren Geist? Ich lasse diese Frage hier offen und bleibe vorerst auf dem Gebiet der Musik. Im nächsten Beitrag werde ich erläutern, welche Vorteile unsere Lösung des Komma-Problems, nämlich die gleichmässig temperierte Stimmung bietet.

Fazit

- Intervalle werden verrechnet, indem man die Brüche ihrer Frequenzen multipliziert und dividiert.

- Dies widerspricht unserer intuitiven Vorstellung, dass dabei addiert und subtrahiert wird.

- Aus diesem Grund führen die meisten «Additionen» und «Subtraktionen» von zwei Intervallen nicht zu den erwarteten reinen Intervallen.

- Nur ganz wenige Additionen/Subtraktionen von Intervallen führen wieder zu reinen Intervallen. Dies ist nur dann möglich, wenn die Brüche der beteiligten Intervalle ein Kürzen ermöglichen.

- Dabei gelten die gleichen Regeln wie für die Bestimmung resonanter Tonleitertöne: Zähler und Nenner müssen kleine Zahlen sein, insbesondere höhere Primzahlen stören Resonanz und Verrechenbarkeit.

- Das pythagoreische Komma ist Ausdruck dieser grundlegenden mathematischen Inkompatibilität von Linearität (Addition) und Exponentialität (Multiplikation).

- Das pythagoreische Komma setzt somit der reinen Stimmung eine natürliche Schranke.

Wir werden bald sehen, wie das Problems der pythagoräischen Kommas mit der temperierten Stimmung gelöst wird. Doch vorher schauen wir die Anordnung der Töne innerhalb der Oktave in der reinen Stimmung an.

Dies ist ein Text aus der Serie zur Drei-Welten-Theorie.