Die Dur-Tonleiter

Die Dur-Tonleiter (ionisch) ist in Europa und auch global mit Abstand die weitest verbreitete Tonleiter. Es handelt sich um eine Heptatonik, also um eine Tonleiter mit sieben Tönen. Sie zeichnet sich durch ganz besondere Resonanzverhältnisse aus, die ihre weltweite Wertschätzung gut erklären können.

Unten habe ich die Töne der C-Dur Tonleiter aufgezeichnet, von unten nach oben aufsteigend und jeweils rechts von jedem Ton sein Intervall zum Grundton. Selbstverständlich ist dieses Intervall das, was die Tonleiter ausmacht. Man könnte die Tonleiter auch auf jedem anderen Ton beginnen und nur von den Intervallen (Sekunde, Terz usw.) sprechen, da es zur Beschreibung der Tonleiter nur auf die Abstände zwischen den Tönen ankommt. Ich verwende hier jedoch die Töne der C-Dur-Tonleiter, einfach weil das anschaulicher ist und Sie das auch leichter am Klavier oder einem anderen Instrument nachvollziehen können.

Das Intervall bezeichnet das Verhältnis der Frequenzen des jeweiligen Tonleitertons zur Frequenz des Grundton. Dieses Intervall liegt bei jeder Tonleiter immer zwischen 1 (Grundton) und 2 (Oktave). Wir geben es in Form eines Bruchs an.

C 2

H 15/8

A 5/3

G 3/2

F 4/3

E 5/4

D 9/8

C 1

Tab. 1: Die C-Dur-Tonleiter

Die Brüche erlauben uns zu erkennen, was das Typische der Dur-Tonleiter ist. Sehr gut lässt sich zeigen, dass das, was wir subjektiv hören (mentale Welt) ganz parallel läuft zu dem läuft, was in der konkreten Materie (physikalische Welt) geschieht und zu dem, was wir mathematisch mit einfachen Brüchen darstellen können (platonische Welt). Erneut stellt heraus, dass die drei Welten (nach Penrose) auf dem Gebiet der Musik perfekt zusammenspielen.

Alle Töne sind resonant zum Grundton

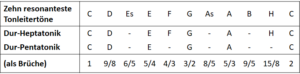

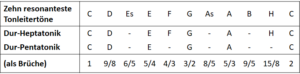

In einem Vorbeitrag habe ich Resonanzkriterien für Tonleitertöne aufgestellt Mit diesen Kriterien erhalten wir 10 Töne, welche jeweils zum Grundton eine starke Resonanz haben. Die Dur-Heptatonik besteht – wie auch die Standard-Pentatoniken – aus einer Auswahl aus diesen zehn am stärksten resonanten Tönen. Somit können wir davon ausgehen, dass die Dur-Tonleiter generell gesehen schon in sich eine starke Resonanz aufweist. Doch nicht jeder Ton ist gleich resonant zum Grundton. Und besonders unter sich sind die Töne sehr unterschiedlich resonant. Hier wird nun die Geschichte interessant. Als erstes schauen wir den Unterschied von der Dur-Heptatonik zur Dur-Pentatonik an.

Die Dur-Heptatonik als Erweiterung der Dur-Pentatonik

Die Standard-Pentatoniken sind die am stärksten resonanten Tonleitern überhaupt und die resonanteste von ihnen ist die Dur-Pentatonik. Die Dur-Heptatonik kann man als Erweiterung der Dur-Pentatonik sehen. Beide Tonleitern sind Subsets der zehn resonantesten Töne:

Tabelle 2:Vergleich der Dur-Pentatonik mit der Dur-Heptatonik

Die Töne, die die Heptatonik im Vergleich zur Pentatonik neu aufnimmt, erklären den Unterschied. Während die Pentatonik durchgehend resonant ist und alle Töne beliebig gemischt werden können ohne dass Spannungen auftreten, ist das bei der Heptatonik nicht mehr so. Die beiden Töne, die neu dazukommen, das F und das H, bringen die notwendige Spannung hinein, damit die Sache interessant wird.

Als erstes fällt auf, dass mit dem H der Ton dazukommt, der unter den zehn resonantesten Tönen derjenige mit den höchsten Zahlen in Zähler und Nenner ist. Somit ist er von allen zehn resonanten der Ton mit der schlechtesten Resonanz zum Grundton, also der spannungsgeladenste. Dies betrifft das Verhältnis zum Grundton.

Doch auch das Verhältnis der Tonleiter-Töne untereinander spielt in der Tonleiter eine wichtige Rolle. Wir rechnen es aus, indem wir das Frequenzverhältnis des oberen Tons durch dasjenige des unteren teilen (Grund dafür siehe in der Appendix). Die beiden neu in die Heptatonik aufgenommenen Töne, nämlich das F und das H erzeugen nun rechnerisch und hörbar eine Spannung, wie sie in der Pentatonik bisher nicht vorkommt. Wenn wir z.B. das F zusammen mit dem E erklingen lassen, dann ergibt das ein Frequenzverhältnis von 4/3 : 5/4 = 16/15, ein Bruch, der auf eine schwer zu erreichende Resonanz hinweist. Ähnlich ergeht es dem H neben dem oberen C, hier ist das Verhältnis 2 : 15/8 = 16/8 : 15/8 = 16/15. Zwischen dem H und dem C besteht somit das gleiche spannungsgeladene Intervall wie zwischen dem E und dem F. Das Intervall zwischen dem F und dem H ist nochmals heikler, hier ist der Bruch 15/8 : 4/3 = 45/32.

Spannung und Entspannung

Schlechte Resonanz bedeutet Spannung, da die beiden Töne sich nicht so leicht verbinden. Das empfinden wir subjektiv (mentale Welt), wie Sie leicht testen können, indem sie auf einem Klavier gleichzeitig ein E und ein F anschlagen und das Resultat vergleichen mit dem gleichzeitigen Erklingen z.B. von E und G. Das E und das F reiben sich mehr. Die Mathematik der Frequenzverhältnisse wirkt sich physikalisch als kleinere oder grössere Bereitschaft aus, eine Resonanz einzugehen und das hören wir.

Musikalisch ist die Spannung aber nicht uninteressant. Die Dur-Pentatonik ohne F und H erscheint uns zwar ruhig und harmonisch, aber auch ein bisschen langweilig. Die Dur-Heptatonik hingegen enthält kleine Pfefferkörner, welche eine spannende Schärfe hineinbringen, ähnlich wie Peperoncini in den Speisen. Die Schärfe spüren Sie im Mund aber noch lange nach, während in der Musik die Schärfe ganz präzis ein- und ausgeschaltet werden kann, einfach in dem Sie den spannungsreichen Ton durch eine ruhigen, d.h. problemlos resonanten austauschen. Dieses Spiel von Spannung und Entspannung wird in der Musik ausgiebig benützt.

Die Dur-Heptatonik als Subset der zehn resonantesten Töne

Wie in Tabelle 2 dargestellt, ist die Durtonleiter eine Auswahl von sieben Tönen aus der Liste der zehn resonantesten Töne. Diese Auswahl hat es in sich. Ich werde gleich auf die mathematischen Gegebenheiten eingehen, die sich aus ihr ergeben. Vermutlich werden Sie nicht überrascht sein, dass diese mathematischen Gegebenheiten erneut mit unserem Hörerleben parallel gehen. Schauen wir zuerst, welche Töne im Dur fehlen, es sind dies Es, As und B. Wie immer schauen wir die Brüche dieser drei Intervalle an: 6/5, 8/5 und 9/5. Sofort fällt uns auf, dass alle diese Brüche den Nenner 5 haben. Die Töne der Dur-Heptatonik hingegen kennen keinen Nenner 5.

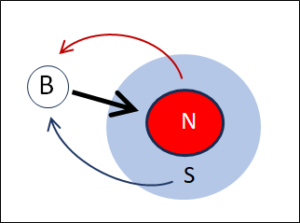

Nenner wegkürzen

Diese Tatsache des fehlenden Nenners 5 erleichtert die Resonanzen innerhalb der Tonleiter. Wenn zwei Töne den gleichen Nenner haben, kürzt sich dieser weg, wenn wir beide Töne gleichzeitig erklingen lassen. Das Intervall der beiden Töne bekommt so schneller eine Resonanz. Wenn hingegen verschiedene Nenner vorhanden sind, wird die Resonanz erschwert. Aber auch unterschiedliche Nenner lassen sich kürzen, wenn sich die beiden Zahlen durcheinander teilen lassen.

Dazu führen wir eine Primzahlzerlegung durch und erkennen z.B, dass in der Dur-Tonleiter die grosse Sept und die grosse Terz untereinander perfekt resonant sind: Wir vergleichen (teilen) die grosse Sept durch die grosse Terz und erhalten: 15/8 : 5/4 = 3/2, also ein perfekt resonantes Intervall, nämlich die Quinte.

Dies ist möglich weil der Nenner 8 und der Nenner 4 bei der Primzahlzerlegung beide zweimal die Primzahl 2 enthalten (8=2x2x2 und 4=2×2). Somit kürzt sich die 2 zweimal weg. Ähnliches geschieht wo immer möglich auch bei den beiden Zählern.

Aus diesem Grund ist es «klug» von der Dur-Tonleiter, dass sie gerade auf alle Töne mit dem Nenner 5 verzichtet. So stört die 5 nie, und Kürzungen sind besser möglich. Und gekürzte Brüche in den Frequenzverhältnissen bedeuten physikalisch und mental eine bessere Resonanz.

Resonanz der Gesamtheit aller Tonleitertöne

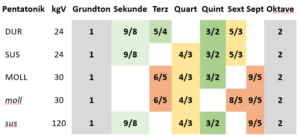

Wir können das Kürzungsverhalten der Gesamtheit aller Töne in einer Tonleiter grob abzuschätzen, indem wir das kgV (kleinste gemeinsame Vielfache) aller Nenner ausrechnen, so wie wir das bereits bei den Pentatoniken getan haben. Die Töne der Dur-Heptatonik weisen nun ein fast unschlagbar tiefes kgV von 24 aus, es ist sogar genau das gleiche wie bei der Dur-Pentatonik mit zwei Tönen weniger.

Dieses kleine kgV rührt natürlich ebenfalls daher, dass wir keine Töne mit Nenner 5 aufgenommen haben, sonst müssten wir das kgV mit 5 vervielfachen und kämen auf 120.

Das kgV ist nützlich, sagt aber nicht alles

Das kgV zeigt aber nicht das ganze Resonanzverhalten der Tonleiter. Es ist nur ein Mass für die Resonanz aller Tonleitertöne zum Grundton, sagt aber nichts aus zu den Resonanzen der Tonleitertöne untereinander. So kommen wir im Beispiel oben für F und H auf ein Frequenzverhältnis von 45/32, d.h. auch wenn die Töne zum Grundton gut resonant sind, können sie unter sich spannungsgeladen sein.

Das ist aber kein Schwachpunkt, sondern macht die Tonleiter im Gegenteil interessant. Die Dur-Heptatonik ist in dieser Hinsicht eindeutig interessanter als die Dur-Pentatonik, obwohl beide das gleiche kgV haben.

Trotzdem ist das kgV aber ein valabler grober Gradmesser für die grundsätzlichen Resonanz-Möglichkeiten in der Tonleiter, denn bei hohem kgV, d.h. wenn sich die Nenner nicht kürzen lassen, sind die Dissonanzen auf jeden Fall schärfer.

Dreiklänge in der Durtonleiter

Wir wenden nun unsere Resonanz-Überlegungen auf drei gleichzeitig erklingende Töne an. Analysieren wir z.B. den Dreiklang von C, E und G. Die Frequenzen sind (siehe Tabelle 1): 1 – 5/4 – 3/2. Um das Verhältnis aller drei Töne zueinander zu berechnen, müssen wir alle drei auf gleichen Nenner setzen. Genau dafür brauchen wir wieder das kgV, und dieses ist hier 4. Wir bekommen so aus 1 – 5/4 – 4/2 zu einem Verhältnis von 4/4 – 5/4 – 6/4. Den gemeinsamen Nenner 4 können wir gleich wegkürzen und das Verhältnis der Frequenzen von C-E-G ist somit 4 – 5 – 6.

Dies ist das resonanteste Verhältnis, das in einem Ensemble von drei verschiedenen Tönen überhaupt möglich ist. Beim Dreiklang C-E-G handelt es sich um den einfachen und allen wohlbekannten Dur-Dreiklang. Auf dem Klavier ist er durch die Temperierung etwas gestört, aber auch so können Sie leicht selber austesten, wie eingängig dieser Dreiklang ist. Kein Wunder spielt er in der Pop- und Volksmusik eine derart überragende Rolle.

Drei Dur-Dreiklänge in der Dur-Heptatonik

Die Dir-Heptatonik aber enthält den Dur-Dreiklang aber nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Schauen Sie die Töne F – A – C an, in Brüchen 4/3 – 5/3 – 2, oder alle Töne auf den gemeinsamen Nenner 3 gesetzt: 4/3 – 5/3 – 6/3, also wiederum 4 – 5 – 6. Hier sieht man erneut den Nutzen, den gemeinsame Nenner (hier 3) für die Resonanzen darstellen. Die Dur-Heptatonik hat also gut daran getan, den Ton F hineinzunehmen, der einen zweite Dur-Dreiklang ermöglicht.

Aber auch das H ist gut gewählt, denn zum dritten Mal gibt dadurch den Dur-Dreiklang in der Dur-Heptatonik. Wir starten diesmal mit dem G und nehmen das H hinzu. Als drittes nehmen wir das D, dieses eine Oktave höher als gewohnt, also gleich über dem höheren C. Dazu müssen wir (siehe Rechenregeln) das 9/8 des D mit 2 multiplizieren und bekommen 9/4. Dieser Bruch ist grösser als 2, liegt also bereits über der Oktave. Schauen wir jetzt die Töne G – H – D an, die Frequenzen sind: 3/2 – 15/8 – 9/4. Mit dem kgV=8 bekommen wir: 12/8 – 15/8 – 18/8. Wir können nun Zähler und Nenner kürzen und erhalten wieder 4 – 5 – 6, also das gleiche Verhältnis wie oben, d.h. den gleichen perfekt resonanten Dur-Dreiklang wie beginnend mit dem C oder dem F.

Die Dur-Heptatonik enthält somit den Dur-Dreiklang gleich dreimal, denn dreimal lassen sich drei Töne aus der Heptatonik miteinander auf diese höchst resonante Weise verbinden. Bemerkenswert ist aber auch, dass sich die drei Dreiklänge untereinander nicht so gut mischen können. Das ist gut hörbar, die Mathematik entspricht auch hier wieder perfekt dem subjektiven mentalen Erleben (Sorry, ich muss das einfach immer wieder bringen mit den drei Welten, ich bin selber überrascht, wie gut die drei bei den Tonleitern zusammen kommen).

Natürlich wurde die Dur-Tonleiter nicht «erfunden«, schon gar nicht von einem Mathematiker. Die Tonleiter wurde vielmehr gefunden, und zwar von Menschen, die selber aktiv Musik machten und dabei auf die speziell interessanten Resonanzverhältnisse aufmerksam wurden, die sich bei dieser Zusammenstellung von Tönen ergeben.

Es ergeben sich nämlich drei isolierbare Auswahlen von Tönen aus der Dur-Tonleiter, die in sich jeweils gut resonant sind, aber zu den anderen beiden Auswahlen weniger gut harmonieren. Das ergibt drei unterschiedliche Farben oder Harmonien, die in der Tonleiter getrennt abrufbar sind und deren Abfolge in einem Musikstück geplant werden kann und so eine musikalische Geschichte erzählt. Die drei Farben definieren sich durch den jeweiligen Grundton des Dreiklangs, nämlich durch den Tonleiter-Grundton (C), seine Quart (F) und seine Quint (G). Die drei Töne heissen auch Tonika (Grundton), Subdominant (Quart) und Dominante (Quint). Die Möglichkeit, mit solchen Farben zu spielen, geht weit über die Möglichkeiten der Dur-Pentatonik hinaus und wurde in Europa im Verlauf der Jahrhunderte immer mehr perfektioniert.

Moll-Dreiklänge

Auch diese haben ein spezielles Resonanzverhältnis, nämlich 10 – 12 – 15. Die Zahlen sind etwas höher als im Dur-Dreiklang, was den Moll-Dreiklang etwas weniger resonant macht. Doch für drei verschiedene Töne ist das Verhältnis immer noch extrem einfach und somit resonant und Moll-Dreiklänge sind ganz bestimmt keine Dissonanzen.

Beim Moll-Dreiklang kommt mit der Mollterz zum ersten Mal ein Frequenzverhältnis mit Nenner 5 vor, Dur hingegen kennt das nicht und bevorzugt Nenner basierend auf der Primzahl 2. Dadurch ergibt sich eine deutlich andere Farbe. Mit dem Nenner 5 sind wir schon bei der höchsten «erlaubten» Primzahl angelangt, viel höher als mit der 2 und seinen gut teilbaren Vielfachen des Durs. Moll klingt deshalb weicher, spezieller und nicht so strahlend wie Dur.

Die Moll-Dreiklänge finden sich nicht nur in der Moll, sondern auch in der Dur-Heptatonik, einfach basierend auf weniger prominenten Tönen der Tonleiter, konkret auf dem D, dem E und dem A, doch grundsätzlich lassen sich auch in der Dur-Tonleiter Mollfarben erzeugen, wenn auch nur auf Nebentönen.

Fazit

Insgesamt bieten die sieben Töne der Dur-Tonleiter eine fast unerschöpfliche Quelle an Kombinationen. Die Dur-Tonleiter vereinigt ein maximales Mass an Resonanz mit der Möglichkeit, Spannung und verschiedene Farben zu erzeugen. Dies alles lässt sich mit einfachem Bruchrechnen mathematisch einfach nachvollziehen – in vollem Einklang mit dem, was wir subjektiv hören.

Als nächstes werfen wir einen Blick auf den Unterschied zwischen reiner und unreiner Stimmung. Interessanterweise ist es ja gerade die unreine Stimmung, welche die aktuelle Musikkultur prägt, und nicht etwa die reine. Die unreine Stimmung hat gewichtige Vorteile gegenüber der reinen und sie wurde in Europa bewusst gesucht.

Dieses ist besonders interessant, weil es zeigt, wie die reine mathematische Welt in der physikalischen an Grenzen kommt. Diese Tatsache hat zur gleichmässig temperierten Stimmung geführt, einer «unreinen» Stimmung, die aber heute für uns die gewohnte ist – und das aus guten Gründen. Lesen sie deshalb im nächsten Beitrag, wie es dazu gekommen ist.

Die ist ein Beitrag zur Entstehung der Tonleitern.